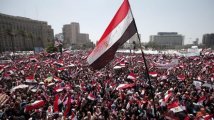

Gli studiosi delle “transizioni democratiche” hanno sempre indicato nelle elezioni politiche il momento della fine delle mobilitazioni di strada e dell’istituzionalizzazione del parlamentarismo. L’Egitto rivoluzionario si è rivelato essere un’anomalia in cui le sorprese non finiscono mai. Il 30 giugno ha visto immense mobilitazioni di massa per chiedere la fine della presidenza Morsy. Alcune stime parlano di 17 milioni in tutto il paese; è impossibile verificarle ma le foto parlano chiaro. Sarebbero 14 i morti negli scontri tra opposizione e islamisti. La giornata di lotta è stata il culmine della campagna Tamarod (“Ribellione”) che nel giro di due mesi ha raccolto 22 milioni di firme per ottenere elezioni anticipate e una nuova costituzione che sostituisca quella attualmente in vigore, nettamente islamista e semi-autoritaria (non da ultimo per quel che riguarda i diritti di organizzazione sindacale).

Il primo (e probabilmente unico) anno della presidenza Morsy è stato caratterizzato da una grande arroganza dei Fratelli Musulmani trionfanti – come dimostrato dall’approvazione del tutto unilaterale della nuova costituzione – e da un conservatorismo economico tendente all’immobilismo. In questo ha sicuramente un ruolo la composizione di classe della leadership del movimento islamista. Si tratta della cosiddetta “borghesia dell’infitah”, originata dalle politiche di liberalizzazione economica avviatesi negli anni ’70 sotto Sadat e fattesi sempre più aggressive sotto Mubarak. La gran parte delle classi medie e alte del crescente settore privato ha visto crescere il proprio potere economico senza un corrispondente potere politico, e per questo si è radicalizzata in senso iper-conservatore riportando in auge la cultura politica islamista che si era sviluppata negli anni ’20 anche sotto l’influenza dei fascismi europei. Sadat aveva tentato di aprire agli islamisti per contenere le opposizioni di sinistra, ma il tentativo, ripetuto anche da Mubarak, si rivelò ingestibile e fu abortito.

Gli islamisti, dunque, per quanto siano in radicale opposizione con il vecchio regime dal punto di vista culturale e politico, non lo sono da quello economico. Sono infatti le politiche neoliberiste che hanno reso possibile la loro stessa ascesa. E questo non deve essere sfuggito nemmeno agli USA che – dopo un primo tentativo di affidarsi all’esercito per gestire la transizione – hanno favorito il passaggio dei poteri ai Fratelli Musulmani quando i militari si sono rivelati troppo impopolari e incapaci. Infatti i Fratelli Musulmani non hanno messo in discussione i precedenti assetti economici, facendosi garanti del pagamento del debito sovrano ed entrando in trattativa con l’FMI per un nuovo prestito. D’altronde si erano quasi sempre opposti alle agitazioni operaie e avevano sostenuto entusiasticamente la controriforma agraria che negli anni ’90 a creato più di un milione di contadini senza terra. Sui social network sono molti coloro che sostengono che il successo delle manifestazioni è da ricondursi al fallimento di Morsy nel migliorare le condizioni di vita della grande maggioranza della popolazione, che sono invece andate peggiorando. L’impressione è quindi che non sia una questione di Mubarak, giunta militare, o islamisti, e nemmeno una questione di elezioni libere e corrette. Qualsiasi potente avrà seri problemi di governabilità se si ostinerà a mantenersi nel quadro dell’attuale governance neoliberista. Si pone quindi più forte che mai la questione della ristrutturazione del debito sovrano egiziano e della cooperazione sud-sud per lo sviluppo.

Certo è anche doveroso notare che l’immobilismo islamista sembra derivare anche dal rifiuto del “profondo stato” – e in particolare degli apparati repressivi e bellici – di riconoscere l’autorità di un presidente che, certamente per un potere economico e ideologico tutt’altro che democratico, era stato comunque eletto dalla maggioranza dei cittadini. La polizia si è più o meno sempre rifiutata di difendere le sedi dei Fratelli Musulmani dagli attacchi incendiari, compreso quello di ieri in cui il quartier generale del movimento è stato completamente dato alle fiamme. Il Ministero degli Interni e l’esercito sono rimasti sostanzialmente intoccati dalla rivoluzione, hanno perso delle battaglie ma non la guerra.

Per questo è comprensibile lo scetticismo che molti rivoluzionari esprimono tramite social network in merito all’ultimatum dell’esercito, che il 1 luglio ha dato a Morsy 48 ore per dimettersi o trovare un compromesso con l’opposizione. Altrimenti l’esercito “annuncerà una road map con i provvedimenti per il futuro, che supervisionerà assieme alle fazioni e ai movimenti leali alla nazione”. Da un lato sembra la minaccia di un colpo di stato in pratica già avviato dal comunicato stesso, che ha immediatamente incassato la solidarietà del Ministro degli Interni. Dall’altro lato è improbabile che l’esercito si impossesserà apertamente del potere, questa strada è già stata tentata dopo le dimissioni di Mubarak e si è rivelata impraticabile. Ma è facilmente immaginabile uno scenario di controllo degli amministratori civili tramite cannoni puntati da dietro le quinte. A questo proposito la posizione dei movimenti rivoluzionari è chiara: né con gli islamisti né con il ritorno dell’esercito al potere in alcuna forma.

Ciò che sorprende l’osservatore momentaneamente trasportato dall’ottimismo è invece l’inequivocabile esplosione di giubilo in piazza Tahrir alla notizia dell’ultimatum dell’esercito. I militari erano parte integrante del vecchio regime e nel periodo di transizione avvenuto sotto il loro dominio si sono macchiati del sangue delle stragi di innumerevoli manifestanti (vedi le battaglie del Maspiro, Mohamed Mahmoud e Occupy Cabinet), intanto la situazione economica proseguiva nel suo declino. Inoltre, dietro la facciata di difensori dell’orgoglio nazionale contro Israele, i militari sono i principali garanti degli interessi americani in Egitto, dato che tuttora ricevono 1,3 miliardi di dollari all’anno dalla Casa Bianca. Siamo sicuri che ci sia da festeggiare?

Parte della risposta sta sicuramente nella natura composita della campagna Tamarod (che ha già accolto positivamente l’ultimatum dell’esercito in una comunicazione ufficiale). Alla campagna hanno aderito gruppi dalle indiscutibili credenziali rivoluzionarie come il Movimento 6 Aprile e i Socialisti Rivoluzionari. Tuttavia la principale forza politica dietro Tamarod è il Fronte per la Salvezza Nazionale, un’organizzazione “ombrello” che raccoglie tutti i partiti non islamisti: sinistra, liberali e membri del vecchio regime (i cosiddetti feloul). È proprio la presenza di questi ultimi che ha causato non pochi malcontenti all’interno della coalizione, in una sorta di deja vu in cui il nemico del nemico non sono più gli islamisti contro Mubarak ma i feloul contro Morsy. A favore dell’esercito sono presumibilmente anche i liberali più conservatori. Solo gli sviluppi dei prossimi giorni ci diranno se la dura lezione del primo interregno militare ha fatto breccia nei più ampi strati della popolazione. Su una cosa però non ci sono dubbi, sulla determinazione e il coraggio dimostrato finora dagli egiziani nell’opporsi nelle piazze e nelle strade a tutte le forme di autoritarismo che si sono rapidamente avvicendate negli ultimi due anni e mezzo.